办公室租约到期、供应商停止合作、债主屡屡上门讨债,就连一向强势的戴威也把法人的位置“让”给了陈正江。

小黄车ofo要凉了?

而摩拜在“卖身”美团后一度占据了共享单车行业老大的位置,但近期却在海外市场屡次受挫。美团收购摩拜后的26天里摩拜毛损达到了4.07亿元,平均每天亏损超过1500万元,这也直接影响了美团公司的整体盈利情况。

悟空单车、町町单车、小蓝单车、小鸣单车……这些曾经雄心勃勃的资本纷纷倒在了共享出行的路上。共享单车边缘化的日子也许正在悄悄逼近。

戴威和ofo:我和我最后的倔强

戴威是一个典型的90后创业者,他既有90后特有的坚持和倔强,又有创业者必须的热血激情和满腹才华。

2015年的春天,资本市场的热情尤为高涨,ofo的初创团队获得了唯猎资本的第一笔100万投资,戴威和张巳丁、薛鼎踌开始布局之前筹划好的数个长途骑游项目,为了让ofo的火烧得更旺,他们甚至还玩起了补贴大战的游戏。

100万显然不够支撑起他们的梦想,很快ofo陷入了出生以来的第一场危机,没钱可花的戴威把希望寄托在融资上。然而在那个钞票满天飞的春天,戴威跑了四十多家投资机构也没能融到一笔资金——没人看好ofo在长途骑游市场的发展,ofo的业务方向需要重新洗牌。

拿不到融资的戴威大受打击,他开始在自己的身上找原因:是不是自己过于自信了?现在能找到的资源还能支撑起ofo在长途骑游项目上的需求么?要不然换个方向吧,人们对于自行车的需求可能并不只有长途骑游,日常出行才是刚性需求……

醒悟的戴威开始带领ofo开始绝地反击。2015年6月,ofo正式开启共享单车业务,戴威也得到了校友们的支持,在北大的校园内上线了第一批共享单车。虽然ofo的创始人们还得勒紧裤腰带过日子,但靠着东拼西凑借来的资金,ofo开始走出校园。

接下来的日子里,共享经济的东风呼呼地刮过,ofo开始频繁出现在各大门户网站,拿下了数笔数目惊人震惊业界的投资,互联网+出行的创新模式让ofo从一群草根大学生创业的试验品一跃成为市值超过20亿美金的独角兽公司,那是戴威和ofo最光辉的时刻。

在公司极速发展的道路上,戴威骨子里的倔强给ofo埋下了“死亡”的种子:滴滴通过C轮融资成为ofo第一大股东后,戴威忍受不了滴滴系高管的夺权,将他们纷纷驱逐出局;因为业务分歧错过了腾讯的B轮融资,此后腾讯参投了竞争对手摩拜的C轮,领投D轮、E轮;摩拜崛起后,戴威又明确拒绝了滴滴要把ofo卖给摩拜的建议,不甘于及时抽身,誓要与摩拜拼个你死我活。

戴威的倔强始终伴随着ofo的成长,这导致孤立无援的ofo在2017年下半年开始就面临着高达十几个亿的债务。背债的原因很简单:共享单车成本高、报废率高、用户使用不规范,在资本的狂欢过后戴威发现仅靠用户的骑行费用和微薄的广告收入完全无法填补上运营成本的大坑。

在今年3月拿到阿里巴巴和蚂蚁金服8.66亿美元的投资后,ofo扔抗不过各方压力,用户押金难退、供应商欠款难还、公司大规模裁员等问题相继爆发,戴威将ofo的法定代表人变更为老伙计陈正江,ofo在多个法院的多个案件被列入被执行人名单……最近又传出ofo与欠债上亿的供应商协商资源置换和打折赔偿方案,官方微信号还卖起了蜂蜜。

摩拜和哈罗难逃虎头蛇尾的命运

美团将摩拜纳入囊中,本以为是娇妻美妾,谁想到却是人老珠黄。

被美团收购之前,接受腾讯数笔投资市值超过30亿美金的摩拜一度被认为是共享单车行业新的领头羊。那段时间,摩拜无论是在单车质量还是用户数量方面都在飞速提升,前途一片大好。美团愿意花费超过150亿人民币收购摩拜也在情理之中,毕竟他们当时最大的敌人是出行巨头滴滴,收购摩拜打压ofo无疑是对滴滴最好的打击。

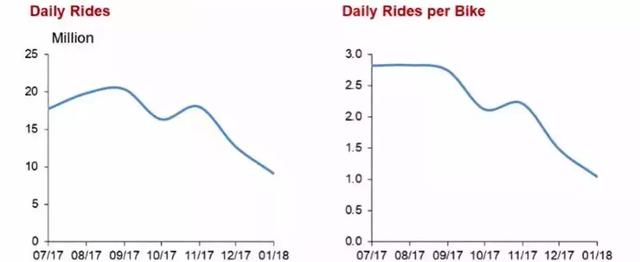

然而盈利模式的模糊、用户低频次的消费、自行车的采购、车辆的维护和保养既然能够击垮ofo,也能压得摩拜喘不过气来。2017年下半年,整个共享单车行业都在沉寂,摩拜同样深陷拖欠资金和人员变动的困境,只不过对和飞速陨落的ofo对比才显得从容得多。

数据不会说谎。从完成收购摩拜到当月月末的短短26天里,摩拜的毛损为4.07亿元人民币,平均每天亏损超过了1500万,直接导致美团在当期的亏损远超去年同期。估计王兴万万没有想到,这记“七伤拳”在重锤滴滴和ofo的同时也成为了美团的拖油瓶。

搅局者哈罗单车,则是行业内一匹最大的黑马。

这家背靠阿里的公司最大的亮点即是“免押”,芝麻分650分以上的用户就可以享受全国免押骑行,放眼国内也只有阿里等少数几家公司有这样请客骑车的魄力。哈罗单车又聪明的避开了共享单车市场已经饱和的北上广深等一线城市,从二三线城市开始布局,并且和当地的政府进行接洽,注册用户数量在今年下半年突破2个亿,日订单数量超过了2000万,一时间风头无两。

但无论摩拜还是哈罗,他们的理想很丰满,现实却很骨感。

在共享单车时代的后半场,损坏的单车和杂乱无章的管理已经让太多的用户失去了耐心,街边越来越多的废弃单车就是最好的证明。同时,因为单车停放难、管理难等原因,从去年7月开始,北京、上海、杭州等城市已经陆续叫停了新增共享单车的投放,并设置了“车辆不得设置商业广告”的相关规定,这又了给好不容易抓到救命稻草的共享单车行业一记当头喝棒。

共享单车的泡沫被戳破只是时间问题

共享经济的出发点是人们公平享有社会资源,同时最大化物品本身的价值。而共享单车、共享汽车、共享充电宝这些服务,本质上是由中间商购置商品再以时间收费的模式租赁给用户,打着“共享经济”旗号干着分时租赁的业务。

没人会心疼这些被共享的单车,反正坏了这一辆还有下一辆;也没人在乎单车是否停放在规定区域,因为他们认为总会有后勤人员来收拾战场。资本的投入只能用来填补运营维护旧车和购置新车的无底洞,不解决这样的死循环就算再来十个阿里腾讯最终也会被拖垮。

如果能够用大数据监控车辆状态、用户骑行情况、周边环境数据等信息,将车辆有效的分布在各个区域,同时对投放密集的区域配备指定人员进行监控引导用户规范使用,那么共享单车的运营成本应该要比现在低得多。在市场趋近饱和的情况下,如何降低成本才是当下应该深思的问题。

不论ofo、摩拜还是哈罗,一味的融资只是在“延迟死亡”,只有在资本扩张的同时都重视精细化运营才有可能逆转局势,实现真正的经济共享。

原创文章,作者:tianfangyantan,如若转载,请注明出处:《ofo卖起了蜂蜜?面临破产的共享单车可能不止这一家》https://tianfangyantan.com/articles/3093