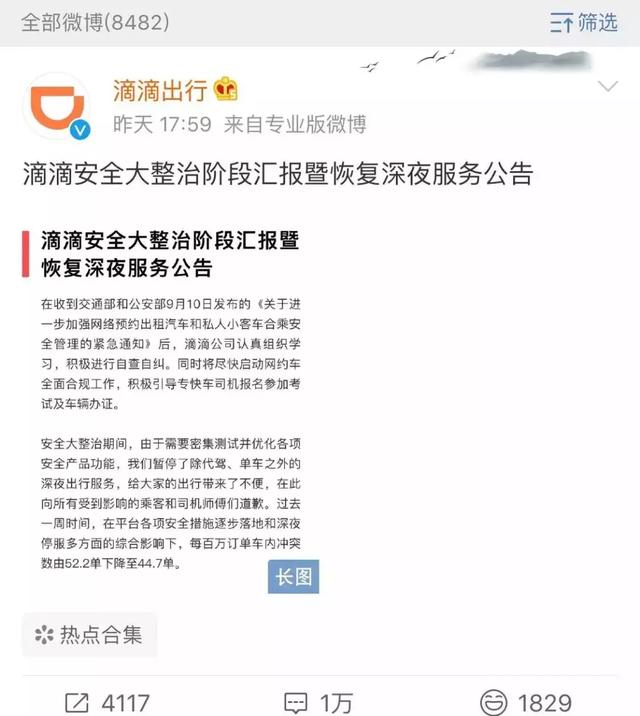

历时一周的全面整治结束。9月15日晚,滴滴恢复深夜服务。

温州顺风车命案后,对受害者遇害负有不可推卸责任的滴滴,成为了过街老鼠。因为各方压力陡增,滴滴创始人最终出面致歉,并撤职一批涉事高管。随后,在有关部门指导下,启动全面整治,先是全国范围内下线顺风车业务,后面又紧接着在9月8日至15日深夜11点到凌晨5点,停止出租车、快车、优步、优享、拼车、专车服务。

滴滴停运的几天里,人们从“正义的胜利”般的道德愉悦中逐渐回归,他们惊诧地发现,没有了滴滴之后,黑车成为最大赢家。而每一个路灯下的自己,成为了深夜里无法归家的夜行人。

滴滴不在的深夜,他们开始怀念

滴滴消失前,正义的人们站在道德高地对滴滴进行舆论审判。

滴滴消失的第一夜,那些痛斥的人们对着坐地起价的黑车开始怀念滴滴。

AI财经社报道,在滴滴深夜停运的第一夜,习惯打车的夜归人遭遇了出租车漫天要价、强行拼车、拒载、黑车暴增等经历。在等车中焦虑的人们终于发现,失去了滴滴之后,深夜中的他们竟然找不到替代品。

人们想起2015年那个春天,当年的2月14日,经历了长期补贴战的滴滴与快的宣布合并。次年8月,滴滴将Uber中国业务并购。至此,滴滴近乎垄断网约车市场。而在专车新政出台后,又明确规定不允许低价补贴用户,这更是给了美团打车等后来挑战者以重击。可以说,短期内能威胁到滴滴行业地位的公司不复存在。

因此,当滴滴一纸通知,关停所有深夜服务时,几乎所有存在深夜出行需求的人们都感受到断粮般的不适。这种不适的源头,恰恰源于滴滴在出行领域垄断般的市场地位。

对滴滴而言,最终产生这样“无心插柳”的效果或许是其乐见的。起初充满戾气欲讨伐滴滴的人们开始回归生活并面对夜晚的现实窘境——打车难、黑车多以及坐地起价。当再次想起滴滴时,他们便不会过多的思考过去没有多久的“空姐遇害案”与“乐清杀人案”。

一周的整治结束后,那群深夜彷徨在马路上的归人,用一句“熬出头了”表达他们的怀念。而仅在几周前,他们的怀念对象还是那个葬于滴滴客服和恶魔司机之手的花季少女。

整改回归,刮骨疗伤还是虚晃一枪

没有滴滴,没有出行。对于习惯共享经济便利的人们,失去滴滴的确是一个不可承受之重,有谁愿意回到招手拦车黑车遍地的过去呢?

重新恢复夜间运营后,滴滴发布了初步整治情况暨恢复深夜服务的通告,同时开始执行深夜运营规则——快车(含优步、优享)及专车司机在深夜期间(23:00-5:00)需满足注册时间超过半年、安全服务超过1000单等条件才能接单。

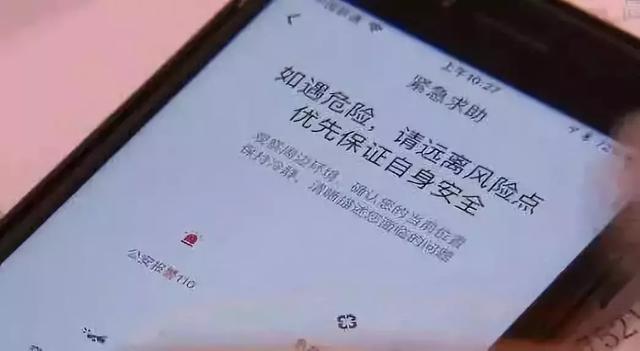

此外,滴滴还介绍了近期开展安全整治的初步情况:新版一键报警上线后,行程中乘客使用一键报警功能时会自动发送乘客位置和车辆信息给紧急联系人;录音功能已覆盖全部订单的78.9%;9月4日至14日期间,共有698万乘客添加了紧急联系人;客服部门的重大安全客服人数增加3倍;司机端APP已上线防疲劳驾驶功能等。

那么,相比较于整改前的滴滴,这些措施到底是刮骨疗伤还是虚晃一枪?

眼下,一键报警功能已遭吐槽:9月7日,有网友在途中通过滴滴“一键报警”功能进行求救后还需提供车辆信息,无奈之下最终以跳车威胁迫使司机停车。“一键报警”形同虚设,众多网友吐槽该功能太“鸡肋”。

录音功能虽然可以对潜在的言语性骚扰及不文明行为起到震慑作用,同时也有利于公正解决司乘纠纷,但其存在的隐私泄露、滞后问题等如何解决,滴滴还没有给出圆满的解决方案。此外,滴滴只给出重大安全客服人数增加了3倍的消息,但这样的人数配置可以多大程度的满足需要并无说明,这恰恰是用户更关心的所在。

相比较之下,看似相关度不高但的确意义重大的防疲劳驾驶功能反而成了这次整改后唯一的亮点。

当然,还有这样那样的问题,但至少从已有的能力出发,滴滴的整改措施还算到位。只是希望这样的整改始终落在实处,不要短暂虚晃一枪或最终沦为鸡肋。

告别悲剧,共享经济的硬伤如何化解?

过去的一段时间,滴滴用事实告诉了我们,在真正的危机面前,公关无用。当危机之时,要寻求解决和消弭之法。

网约车是共享经济,其本质是陌生人经济。这意味着其不可避免的面临安全问题,如何建立一个更规范更安全的出行服务市场?是所有允许网约车运营的国家都在考虑的问题。

在过去四年里,美国已经至少有103名Uber司机被指控性侵或虐待乘客。Uber通过每年对Uber司机重新做背景调查、乘客可分享自己的行程细节、App里设置紧急报警按钮等方式来规避有关问题。在新加坡要成为网约车,相关车辆和司机都必须向新加坡陆路交通管理局申请为期三年注册相关的服务资质。而澳大利亚,网约车一直是较有争议的话题,首都堪培拉规定网上预约车必须要进行注册,提供和传统出租车司机一样的无犯罪记录调查。

比较独特的是日本,该国并没有允许网约车存在,政府给出的理由是,“当司机接送乘客时,难以划定维护和运营责任。”

可见,网约车的安全问题在世界范围内都是亟待解决的问题。在过去几年,我国发生的一些网约车安全问题,因为公司不作为、公关息事宁人等情况的存在,使得运营主体始终没有重视解决该问题,最终导致诸多悲剧的发生。

若在问题出现前没有提前做好准备,那么在屡次出现恶性问题之后,强监管的介入应是必然选择。滴滴平台在我国网约车市场上的垄断地位已成,它的存在一定意义上对解决交通问题起到了不可替代的作用,也方便了用户的诸多需求。但当企业成长至这样的规模之后,从对乘客安全负责的角度来说,平台必须承担一定的监管责任,在准入和安全检查上不断推出有效措施,这样才有利于企业自身和行业整体的发展和规范。

当然,在证实政府监管部门的存在比预想的更加不可或缺之后,相关部门更需积极作为,同企业一道为未来的网约车市场探索更加安全的运行机制和更加高效及时的生命保障措施。这种探索应是监管部门与企业同推共进的积极行为,而不要屡次以生命为代价被迫改变。

滴滴的地位已成,但在这样一个庞然大物般的平台上,已经发生两次最恶性的安全问题。用户想要的不是一个屡次犯错并试图用公关套路和金钱摆平生命问题的出行平台,没有有效的安全保障为基础,再庞大的垄断帝国也会顷刻瓦解。这次切肤之痛后,可能滴滴的可信赖和用户的安全性,如果能变得越来越好,那才是:真好。

原创文章,作者:皮特全,如若转载,请注明出处:《没有滴滴,又怎样?会怎样?》https://tianfangyantan.com/articles/3008